Der Preis und verschiedene Erfahrungsberichte bestimmen über den Wärmepumpen-Kauf. Meist noch wichtiger allerdings ist der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe: Was der Wirkungsgrad genau angibt und wie dieser berechnet wird, erfahren Sie in diesem Artikel auf Klimatechniker.net.

Wie effizient eine Wärmepumpe arbeitet, hängt stark vom Wirkungsgrad und der Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Wärmepumpe ab. Die JAZ gibt das Verhältnis der jährlich abgegebenen Heizenergie zur aufgenommenen elektrischen Energie an. Faktoren, die diese beeinflussen, können sein: Unterschiedliche Hersteller liefern unterschiedliche Hard- und Software, sodass bei vergleichbaren Wärmepumpen ein Qualitätsunterschied besteht. Weiterhin beeinflussen Temperaturunterschiede und die Arbeit der Installateurbetriebe sowie Tiefe der Erdsonde, die Wahl des richtigen Speichers und Verteilsystem die Jahresarbeitszahl. In Deutschland liegt sie in der Regel zwischen 3 – 5. Zum Beispiel besitzt eine Luftwärmepumpe (ohne Zusatzkomponenten) eine geringere JAZ als eine Hybrid- oder Gas-Wärmepumpe.

Lesen Sie im Folgenden, wie man einen Wirkungsgrad einer Wärmepumpe berechnet und welche Einflussfaktoren bestehen.

Den Wirkungsgrad einer Wärmepumpe berechnen

Die Berechnung des Wirkungsgrades einer Wärmepumpe bezieht eine Vielzahl an Faktoren und physikalischen Gesetzmäßigkeiten mit ein. Die Frage, die der Wirkungsgrad letztendlich beantwortet ist: In welchem Maße rentiert sich die aufzuwendende Energie und wie viel Heizenergie bringt die Wärmepumpe ein? Diese Faktoren spielen eine Rolle:

- Je geringer der Temperaturunterschied zwischen „innen“ und „außen“ (z.B. Außentemperatur bei einer Luftwärmepumpe und Innentemperatur des Gebäudes) desto höher der Wirkungsgrad der Wärmepumpe.

- Ferner erhöht sich der Wärmepumpen-Wirkungsgrad, wenn diese Temperaturdifferenz bei 10°C und 30°C bestehen und nicht bei -10°C und 10°C.

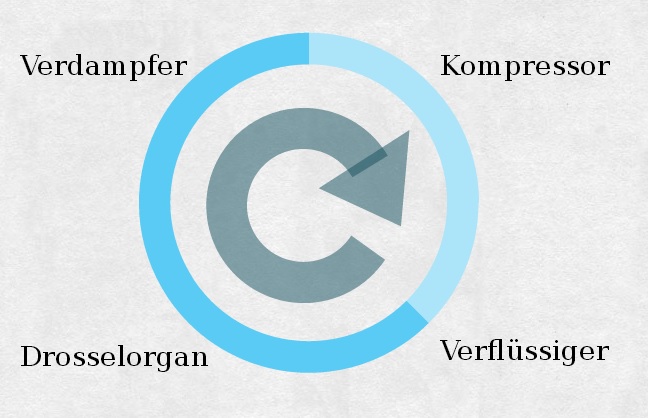

Die Berechnung des Wirkungsgrades der Wärmepumpe orientiert sich an der „Carnotschen Formel“, die den Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen berechnet. Wärmepumpen funktionieren nach dem umgekehrten Prinzip von Wärmekraftmaschinen. Sie verwandeln mechanische Arbeit (Verdichter) in eine Temperaturdifferenz. Der Wärmepumpen-Wirkungsgrad errechnet sich nun in einer Division aus der Temperatur (warme Seite) durch die Differenz aus Temperatur (warme Seite) und Temperatur (kalte Seite). Für die Rechnung wird nicht Celsius, sondern die Kelvin-Einheit verwendet.

Ein Beispiel

Besteht die Temperaturdifferenz zwischen -3°C und +47°C ergibt sich ein Wirkungsgrad (320 / (320 – 270)) von 6,4. Das bedeutet, eine ideal funktionierende Wärmepumpe würde über sechsmal so viel nutzbare Energie liefern, wie sie für Ihren Betrieb benötigt!

Wirkungsgrad Wärmepumpe – Einflussmöglichkeiten

Dies ist allerdings nur ein theoretischer Wert, der in der Praxis nicht realisierbar ist. Einflussfaktoren wie beispielsweise Wärmeverluste am Wärmetauscher oder mechanische und elektrische Verluste reduzieren diesen Wirkungsgrad einer Wärmepumpe erheblich. Weiterhin besteht beim Vergleich aller Wärmepumpen überall eine negative Beeinträchtigung des Wirkungsgrades, da sie in der Regel Hilfsenergie benötigen – Luft-Ventilatoren zur Ansaugung, Erdkollektoren oder Grundwasserförderung.

Sie können den Wirkungsgrad Ihrer Wärmepumpe positiv beeinflussen, wenn Sie eine Fußbodenheizung anstelle Heizkörper verwenden. Diese besitzt eine geringere Vorlauftemperatur (geringerer Temperaturunterschied zwischen „innen“ und „außen“ gleich höherer Wirkungsgrad) und gibt Wärme über eine größere Fläche ab. Weiterhin können Sie den Wirkungsgrad durch die Verwendung weiterer Heizquellen erhöhen. Hier bieten sich Hybrid-Wärmepumpen an. Zudem sollte Ihr Rohrsystem gut gedämmt sein, damit Sie unnötige Wärmeverluste vermeiden. Natürlich hat auch die Art der Wärmequelle einen Einfluss auf den Wirkungsgrad der Wärmepumpe. So bieten Grundwasser und das Erdreich über das Jahr konstante Temperaturen entgegen der sich ständig ändernden Lufttemperatur. Luftwärmepumpen haben daher einen geringeren Wirkungsgrad. Die Kosten einer Luftwärmepumpe liegen deshalb auch unter denen einer Erd- oder Grundwasserwärmepumpe.