Verbrauchte Luft raus, frische Luft rein. Während der Heizperiode ist eine regelmäßige Lüftung wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Doch energetisch gesehen verliert man bei jedem Lüftungsvorgang Wärme und muss Energie aufwenden, um wieder auf die gleiche Raumtemperatur zu kommen. Gleichzeitig klagen Menschen oft über trockene Luft in beheizten Räumen. Lüftungsanlagen mit Wärme- und Feuchterückgewinnung lösen diese Probleme gleichzeitig. Mehr dazu erfahren Sie auf Klimatechniker.net

Wer gesund und günstig heizen möchte, ist mit einer Lüftungsanlage mit regenerativem System gut beraten. © Maaark / pixabay.com

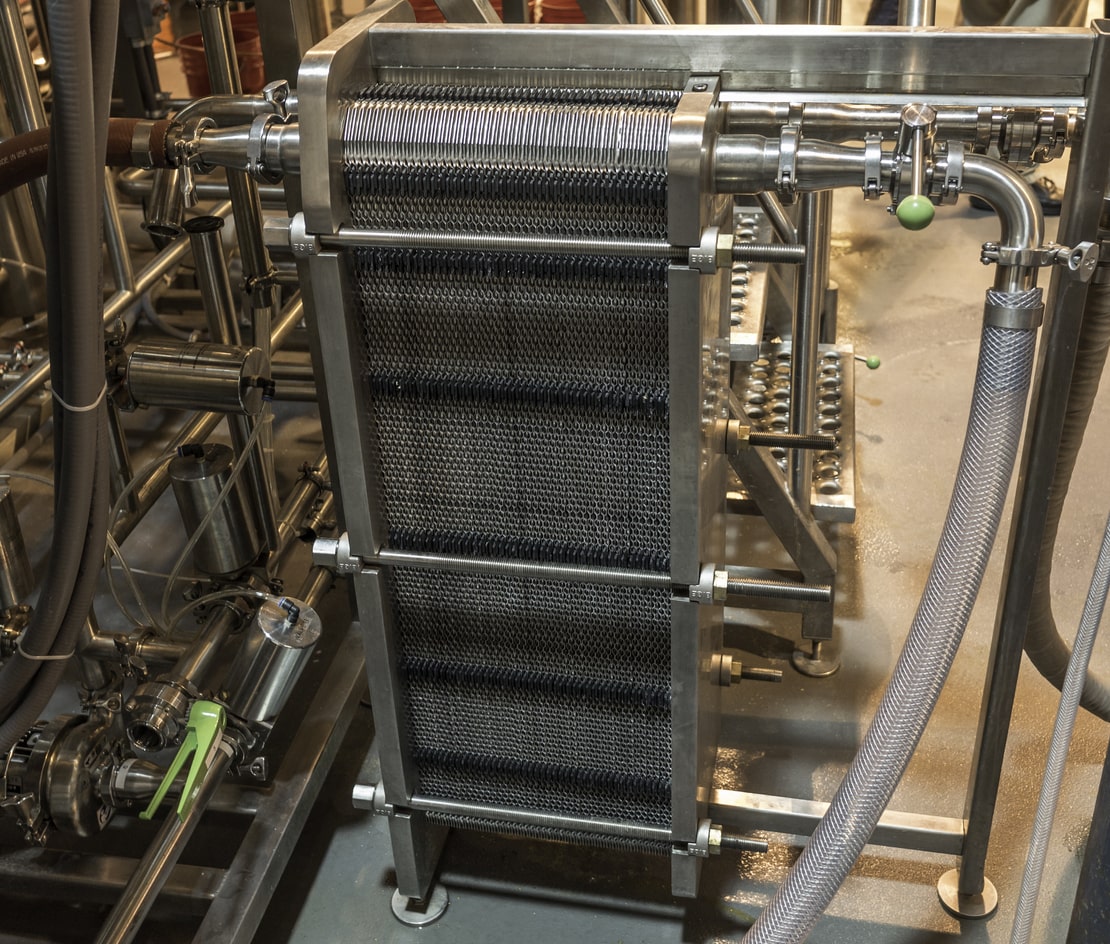

Wer eine Lüftungsanlage in der Wohnung oder im Haus einbauen lässt, bekommt frische Luft, ohne das Fenster aufmachen zu müssen. Dadurch senkt man den Wärmeverlust, der zwangsweise entsteht, wenn das Fenster geöffnet oder gekippt wird und vermeidet man, dass unangenehme Gerüche hereinströmen. Am effizientesten sind Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Die verbrauchte, warme Luft wird dabei aus den Wohnräumen abgeführt und durch einen Wärmetauscher geleitet. Ihre Wärme wird verwendet, um die hereinströmende Luft von außen zu heizen. Die Ablufttemperatur sinkt, dafür steigt die Zulufttemperatur. Um die Soll-Raumtemperatur zu erreichen, wird deswegen zusätzlich wenig verbraucht.

Wie funktioniert Wärmerückgewinnung?

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen rekuperativer Wärmerückgewinnung, Systemen mit Wärmepumpen und regenerative Wärmerückgewinnung. Bei rekuperativen Systemen wird die Wärme der Abluft direkt über einen Wärmetauscher auf die Zuluft übertragen. Dabei vermischen sich die Luftmassen nicht. Beispiele dafür sind Platten- und Rohrwärmetauscher. In diesen Anlagen übertragen die wärmeleitenden Platten beziehungsweise Röhre die Energie. Ihr Marktanteil beträgt zirka ein Drittel. Luft-Luft-Wärmepumpen oder Luft-Wasser-Wärmepumpen funktionieren dagegen wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Ein Kältemittel wird zum Verdampfen gebracht und entzieht der Zuluft Wärme. Diese Technik kann mit Wärmerückgewinnung kombiniert werden, indem die Abluft erneut in den Kreislauf fließt.

Bei regenerativen Systemen erfolgt die Wärmeübertragung mittels eines festen oder flüssigen Zwischenmediums, das die Energie speichert. Bei Rotationswärmetauschern dreht sich ein Rotor aus dünnen Alu- oder Stahlfolien. Abluft und Zuluft strömen abwechselnd dadurch, so wird die Energie von der heißen zur kalten Luft übertragen. Ihr Marktanteil beträgt zirka 35 Prozent. In einem KV-System (Kreislaufverbundsystem) strömen Zu- und Abluft getrennt voneinander. Ein Speichermedium (Wasser, Sole, oder Luft) zirkuliert in einem Rohrsystem und überträgt die Energie von der Abluft zu der Zuluft. Der Übertragungsgrad beträgt dabei bis zu 80 Prozent.

Neben der Wärmerückgewinnung können KV-Systeme im Sommer auch für die Nachtkältenutzung verwendet werden. Dabei wird die Kälte der Nachtluft gespeichert, um die Wohnräume tagsüber zu kühlen. Grundsätzlich können alle Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung im Sommer benutzt werden, um die Räume zu kühlen. Das Prinzip bleibt das gleiche, nur umgekehrt. Die warme Luft wird von außen zugeführt, aus den Räumen wird die Kühle, verbrauchte Luft abgeführt. Im Wärmetauscher gibt die warme Zuluft der kühlen Abluft Energie ab. Die Zulufttemperatur sinkt dabei, die Abluft wird erwärmt.

Gesund heizen mit Feuchterückgewinnung

Ein gewöhnliches Problem im Winter betrifft die zu trockene Luft in beheizten Wohnungen und Häusern. Weil die Außenlufttemperatur niedrig ist und kalte Luft wenig Wasserdampf aufnehmen kann, ist die Zuluft bei herkömmlichen Lüftungsanlagen trocken. Selbst der Wasserdampf, der beim Kochen entsteht, die feuchte Wäsche oder Luftbefeuchter reichen dann nicht mehr aus, um eine angenehme Raumluftfeuchtigkeit zu erreichen. Nicht selten fällt sie unter 40 Prozent, dabei sollte sie in Wohnräumen zirka 50 Prozent betragen. Die Folgen sind bei vielen Kopfschmerzen, trockene Schleimhäute und eine geschwächte Immunabwehr. Gerade Allergiker leiden besonders unter zu trockene Luft.

Viele Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung können auch der Abluft Feuchte entziehen.Dabei werden verschiedene physikalische Verfahren verwendet.Bei Plattenwärmetauschern strömt die Feuchtigkeit durch spezielle Membranen und wird auf die trockene Außenluft übertragen (Enthalpie-Verfahren). Auch die Rotationswärmetauscher entziehen mit ihren Aluminiumlamellen der warmen, feuchten Abluft sowohl Energie als auch Wasserdampf. Dabei strömt die kalte, trockene Außenluft durch den unteren Bereich, während die warme, feuchte Abluft durch den oberen Rotorbereich abgeführt wird. Zu diesem Zweck werden die Lamellen mit Lithiumchlorid oder anderen feuchtigkeitsspeichernde Stoffen behandelt. (Sorptionsverfahren) Dieses Prinzip wird bei Großanlagen angewendet, da in einem Eigenheim die Gefahr der Überfeuchtung und der Schimmelbildung besteht. Geeigneter für Wohnhäuser ist das Kondensationsprinzip. Dabei kondensiert die Feuchtigkeit aus der warmen Abluft an den Rotorschaufeln und wird von der Zuluft aufgenommen.