Dass viele Lebensmittel länger halten, wenn sie kalt gestellt werden, ist schon lange bekannt. Früher wurden solche Lebensmittel in Erdlöchern, Brunnenschächten und Kellern gelagert. Wer genügend Geld für Eisblöcke hatte, gönnte sich den Luxus eines Eisschranks. Im Jahr 1930 kamen dann die ersten Kompressor-Kühlschränke in Europa auf den Markt. Heute sind sie aus keinem Haushalt mehr wegzudenken. Aber aus welchen Bauteilen besteht ein Kühlschrank und wie funktioniert er eigentlich?

Alles auf einen Blick:

- Anders als meistens vermutet, kühlt ein Kühlschrank eigentlich gar nicht, sondern entzieht dem Innenraum die Wärme. So stark, dass die Temperatur im Gerät in der Regel nur noch zwischen 5 und 9 Grad Celsius beträgt, in Tiefkühltruhen sogar nur noch -15 bis -18 Grad Celsius.

- Möglich ist das mithilfe eines Kältemittels, einer speziellen Flüssigkeit, die die Wärmeenergie im Inneren aufnimmt und nach außen transportiert. Die abgeführte Wärme wird dann an die Raumluft abgegeben.

- Wenn Ihr Gerät zu Hause zu brummen beginnt, bedeutet das, dass der Kompressor soeben gestartet hat und das Kühlmittel im Rohrsystem zirkuliert. Denn ein Kompressor-Kühlschrank arbeitet nicht ununterbrochen, sondern nur, wenn es im Innenraum zu warm geworden ist.

- Mit geöffneter Kühlschranktür im Hochsommer die Wohnung kühlen zu wollen, ist eine denkbar schlechte Idee. Je mehr das Kühlgerät arbeitet, desto mehr Wärme gibt es an die Raumluft ab. Er wirkt dann auf Ihre Wohnung wie eine Heizung, und nicht wie eine Klimaanlage.

Bauteile und Funktion

Fragt Sie jemand, was ein Kühlschrank macht, scheint die Antwort ganz selbstverständlich: Er kühlt. Richtig ist das aber ganz und gar nicht. Denn er kühlt nicht, sondern er entzieht dem Innenraum die Wärme. Möglich ist das mithilfe einer speziellen Flüssigkeit, die durch die Bauteile im Gerät zirkuliert.

Wie ist ein Kühlschrank aufgebaut?

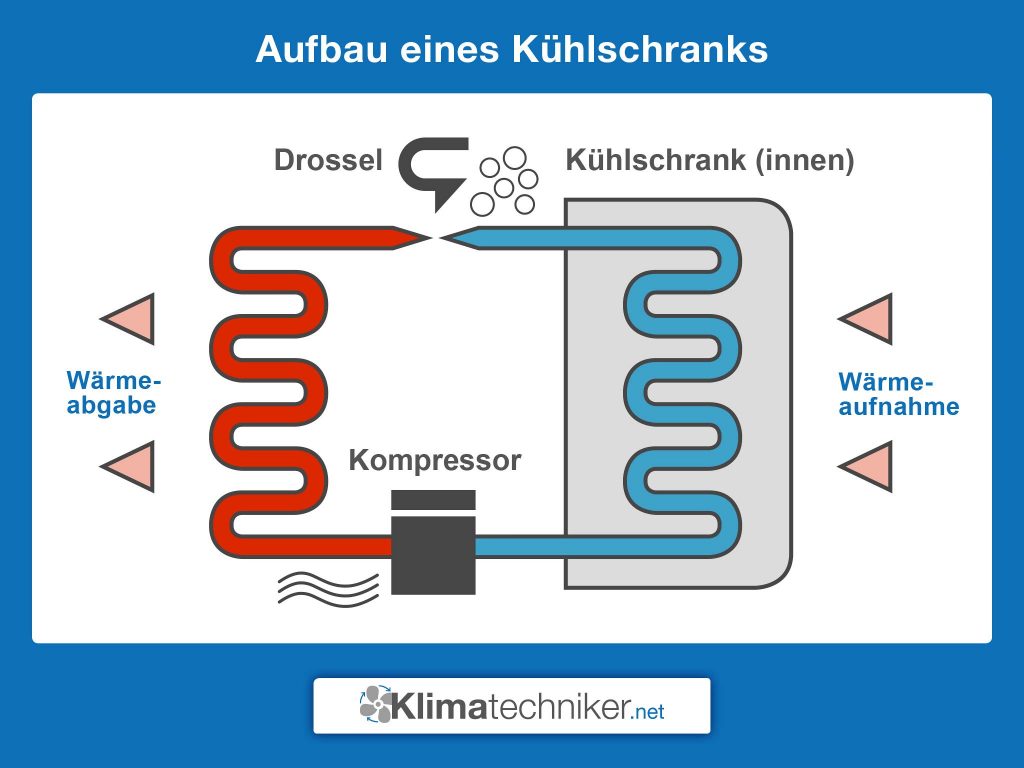

Ein Kompressor-Kühlschrank hat zwei schlangenförmige Rohre. Eines davon, der Kondensator, befindet sich außen an der Rückseite. Das andere, der sogenannte Verdampfer, ist im Kühlschrankinneren. Das äußere Rohr können Sie sehen, das innere dagegen liegt versteckt hinter einer Verkleidung. Der schlangenförmige Aufbau der Rohre hat den Hintergrund, möglichst viel Rohr auf wenig Fläche unterzubringen. Im Rohrsystem zirkuliert das Kältemittel.

Beide Rohre sind miteinander verbunden und bilden so einen geschlossenen Kreislauf. Am einen Verbindungspunkt befindet sich ein Kompressor, der das Kühlmittel komprimiert, also verdichtet. Am anderen Verbindungspunkt ist ein Expansionsventil, auch Drossel genannt, das den Druck des Kühlmittels wieder herabsetzt.

Damit ein Kühlgerät funktionieren kann, benötigt es also neben dem Kühlmittel diese Bauteile:

- Verdampfer: Rohrsystem innen

- Kondensator: Rohrsystem außen

- Kompressor

- Expansionsventil / Drossel

- Thermostat

Wie funktioniert ein Kühlschrank?

Ein Kühlgerät funktioniert aufgrund von zwei physikalischen Prinzipien

- Die Temperatur zwischen zwei unterschiedlich warmen beziehungsweise kalten Stoffen gleicht sich mit der Zeit aus, wenn beide miteinander in Kontakt kommen.

- Die Temperatur eines Gases steigt an, wenn sich der Druck erhöht, und sinkt, wenn der Druck nachlässt.

Wenn das Kühlgerät anspringt, passiert folgendes:

- Im Verdampfer befindet sich das Kühlmittel anfangs noch im flüssigen Zustand. Es hat zu diesem Zeitpunkt, abhängig von der verwendeten Substanz, meist eine Temperatur von weniger als 30 Grad Celsius. Im Kühlschrank selbst ist die Temperatur aber nicht so niedrig, sondern liegt meist zwischen 5 und 9 Grad Celsius. Die „Raumtemperatur“ ist also deutlich wärmer.

- Die Flüssigkeit fließt durch den Verdampfer und nimmt währenddessen die Wärme aus dem Kühlschrankinneren auf. Folglich erwärmt sich das Kühlmittel und verdampft. Das ist nur möglich, weil es nicht wie Wasser erst bei circa 100 Grad Celsius verdampft, sondern bereits bei sehr niedrigen Temperaturen gasförmig wird. Propan beispielsweise siedet bei etwa -42 Grad.

- Dadurch, dass das Kältemittel die Wärme aus dem Inneren aufnimmt, wird es im Kühlschrank kalt.

- Das Kühlmittel strömt jetzt gasförmig durch die Rohre bis zum Kompressor, wo es stark verdichtet wird. Der Kompressor ist übrigens für das typische Brummen verantwortlich. Da er nur anspringt, wenn es im Kühlschrank zu warm geworden ist, hören Sie das Brummen meist auch nicht permanent, sondern nur zeitweise.

- Durch das Verdichten erhöht sich der Druck von etwa 1 bar auf 8 bar. Die Temperatur des gasförmigen Kältemittels steigt also noch weiter an, bis sie ungefähr Zimmertemperatur erreicht hat.

- Anschließend wird das unter hohem Druck stehende Kältemittel in das äußere Rohrsystem weitergeleitet. Dort gibt es seine Wärmeenergie an die Umgebung ab, kühlt selbst ebenfalls ab und wird wieder flüssig.

- Allerdings herrscht nach wie vor ein sehr hoher Druck im äußeren, schlangenförmigen Rohr. Das Expansionsventil (Drossel) liegt zwischen dem äußeren und dem inneren Rohr und reduziert den Druck des Kältemittels wieder auf circa 1 bar.

- Nach physikalischem Gesetz verringert sich bei niedrigerem Druck auch die Temperatur. Das bedeutet, das Kältemittel ist, wenn es die Drossel verlässt und in das innere Rohr fließt, wieder sehr kalt. Es ist jetzt in der Lage, erneut Wärmeenergie aufzunehmen und nach außen zu leiten.

Ein Kühlgerät entzieht dem Innenraum nicht permanent die Wärme, sondern nur, wenn es Innen zu warm wird. Er ist die meiste Zeit also ruhig und springt nur bei Bedarf an. Das merken Sie am typischen Kühlschrank-Brummen. Das bedeutet dann, dass der Kompressor angesprungen ist, gerade das gasförmige Kühlmittel ansaugt und verdichtet. Dann hat kurz zuvor das Thermostat registriert, dass die Ist-Temperatur im Gerät von der Soll-Temperatur abweicht. Kompressor und Pumpe starten daraufhin den Kühlkreislauf.

Fazit

In einem Kühlschrank ist es kalt, ganz klar. Das funktioniert aber nicht, weil ein Kühlschrank kühlt, sondern weil er dem Inneren die Wärme entzieht. Diese wird dabei mithilfe eines Kältemittels aufgenommen und außerhalb des Geräts wieder abgegeben. Damit die Übertragung der Energie (Wärme ist eine Form von Energie) überhaupt funktioniert, macht sich ein Kompressor-Kühlschrank zwei physikalische Prinzipien zunutze: Die verschiedenen Temperaturen zwischen zwei Stoffen gleichen sich aneinander an, wenn sie in Kontakt miteinander kommen und die Temperatur eines Gases verändert sich mit dem Druck. Das Kühlmittel wechselt dabei abwechselnd im Verdampfer und Kondensator vom flüssigen in den gasförmigen Zustand und wieder zurück. Dabei arbeitet ein Kompressor-Kühlschrank nicht durchgehend, sondern nur zeitweise, sobald ihm das Thermostat das Signal dazu gibt.

Die wichtigsten Bauteile dabei sind der Verdampfer, der Kondensator, der Kompressor und der Verdichter. Als Kältemittel kommen heutzutage vor allem Gemische aus Propan und Butan zum Einsatz. Der Siedepunkt von Propan liegt sehr niedrig bei -42 Grad Celsius.